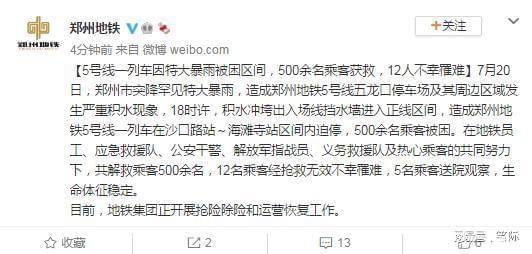

2021年7月20日,郑州遭遇特大暴雨袭击,城市陷入瘫痪,在这场罕见的自然灾害中,郑州地铁五号线成为举国悲恸的焦点——一列行驶中的列车在沙口路站至海滩寺站区间被困,洪水涌入隧道,导致14人不幸遇难。

在官方公布遇难者名单后,“失踪人数”这一概念却意外地成为舆论场中持续发酵的议题,尽管政府多次明确通报“所有遇难者身份均已确认”,但社交媒体上仍不断出现寻找亲人的求助信息,部分家属坚持声称家人自事发后失联,与官方名单存在出入,这种“数字鸿沟”使得“郑州地铁五号线失踪人数”成为一个复杂而敏感的关键词,背后交织着信息透明度、公众信任与个体命运的多重拷问。

信息迷雾:为何“失踪”与“遇难”之间存在认知落差? 灾难初期,由于现场混乱、通信中断,部分乘客失联情况未能及时统计,民间自发整理的“寻人清单”与官方数据出现短暂不一致,随着救援推进,政府通过DNA比对等技术手段确认了所有遇难者身份,并公布了详细名单,但一些家属因未能亲眼见到遗体、或对身份确认流程存疑,仍坚持“失踪”的表述,这种落差既源于极端灾害下信息传递的滞后性,也反映了部分民众对灾难处理流程的认知局限与情感挣扎。

追问的意义:超越数字的公共治理反思 对“失踪人数”的追问,本质上是对生命尊严的坚守和对公共安全体系的监督,这一关键词的持续热议,推动社会深入反思城市防洪应急机制的漏洞:地铁防汛标准是否不足?极端天气预警如何更有效传导?应急疏散预案能否更人性化?正是这些追问,促使郑州后续全面排查地下空间风险,全国多城市修订防汛预案,推动公共安全治理的进步。

记忆与警示:当数字成为历史的刻度 “郑州地铁五号线”已不仅是地理坐标,更成为一座城市乃至国家的集体记忆符号,而“失踪人数”这一未完全平息的疑问,提醒着我们:灾难中每一个数字都关联着血肉之躯,任何生命都不应湮没于统计口径的争议,它警示社会必须建立更科学、更透明的灾难响应机制,让信息发布与家属沟通同步,让公共决策与个体伤痛对话。

在这场暴雨过去三年后的今天,对“失踪人数”的探讨已超越数据本身,转化为对生命至上理念的坚守,它告诉我们:真正的善后不仅是厘清数字,更是用制度完善告慰逝者,用永不松懈的安全意识守护每一个平凡的归途。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~