第十一次阳性,当新冠成为生活的背景音

8

2025-11-07

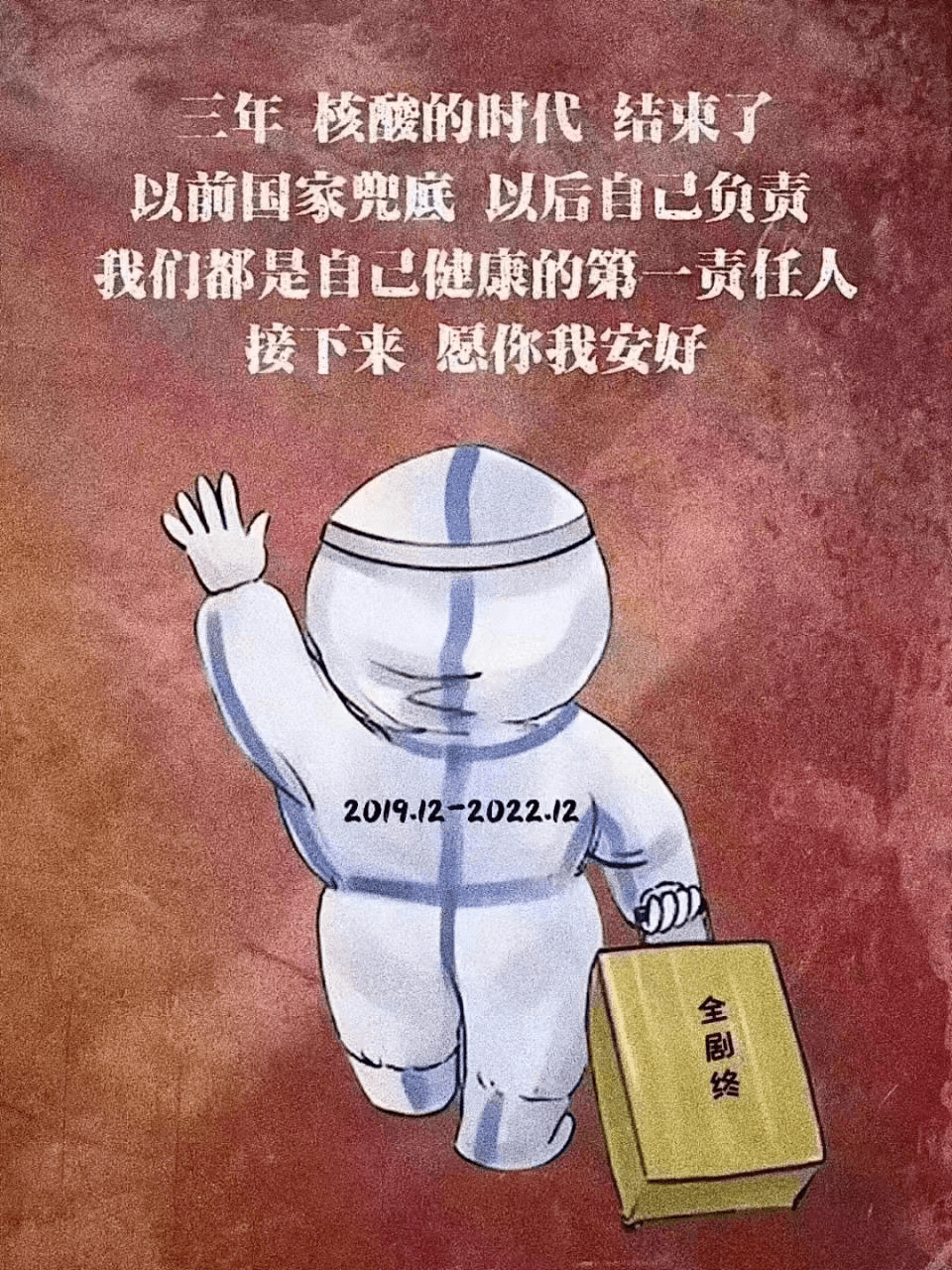

三年前,“等疫情结束”是我们口中充满希望的未来时,我们无数次地想象,在某个阳光灿烂的日子,病毒会像潮水般彻底退去,生活将一键恢复到2019年的模样,当时间的指针划过一年又一年,我们不得不面对一个现实:疫情还将持续。

这并非危言耸听,也非消极论调,而是基于科学认知与全球现状的理性判断,病毒并未消失,它只是在变异中寻找与人类宿主共存的路径,从阿尔法到德尔塔,再到奥密克戎及其层出不穷的子变体,病毒的演化告诉我们,指望其“神秘消失”已不现实,它很可能像流感一样,成为一种季节性的、长期存在的公共卫生议题。

“疫情还将持续”这句话,重塑的不仅是我们的健康观念,更是整个社会的运行逻辑和个体的生活哲学。

这意味着防疫心态需要从“短期应急”转向“长期管理”。

我们不能再以“熬过这段时间”的心态来应对,大规模的封控、全民的核酸筛查,这些是疫情暴发初期的“非常之举”,难以作为常态持续,未来的防疫,将更依赖于科技与个人的结合:疫苗的定期接种与迭代,将成为我们手中的“盾牌”;便捷的抗原自测,将成为我们决策的“哨卡”;对于个人而言,在公共场所佩戴口罩、注意手部卫生、在出现症状时自觉减少社交活动……这些不应再被视为暂时的负担,而应内化为一种如同勤洗手、讲卫生般的日常习惯,这是一种“韧性防疫”,强调的是在病毒存在的前提下,如何最大限度地保障社会的正常运转和个人的健康安全。

社会的经济结构与工作生活方式已被深刻改变,且这种改变具有持久性。

远程办公、线上会议、虚拟课堂从“不得已的替代品”变成了“可选项甚至优选方案”,这催生了更为灵活的就业形态,也重新定义了城市与居住的意义,数字化的浪潮被疫情极大地加速,从生鲜电商到在线问诊,数字生活已成为无数人的默认设置,这些变化并非昙花一现,它们已经沉淀为新的商业生态和社会基础设施,我们正在学习如何在一个物理距离受限的时代,构建和维护更有弹性的社会连接与经济模式。

更重要的是,我们需要重建内心的秩序,学会与不确定性共处。

疫情的持续,带来的最深远的挑战或许是心理上的,计划的频频被打乱,对未来的不确定感,以及反复经历的社交隔离,都在消耗着我们的心理能量,关注心理健康不再是一个小众话题,而是全社会面临的共同课题。

我们需要学会接纳“不确定性”本身就是生活的一部分,与其焦虑地等待一个绝对安全的“终点”,不如练习如何在不完美的环境中安顿自己,培养一个能抵御外界风雨的爱好,维持几个高质量的亲密关系,在变化中寻找属于自己的小确幸和稳定节奏——这种内心的稳定感,是我们对抗外部世界动荡最坚实的堡垒。

疫情还将持续,它不再是席卷而来的海啸,而是化作了我们时代背景里持续的降雨,我们无法让雨停下,但我们可以学会在雨中行走——穿上雨衣,打好雨伞,与同行者互相照应,并依然欣赏雨景中的别样风景。

这不是一场有明确终点的冲刺,而是一场考验耐力与智慧的马拉松,当我们真正接受了“持久”这一前提,我们才能放下焦虑与彷徨,更从容、更坚韧地走向未来,在那片并非晴空万里,但我们已学会如何前行的道路上。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~